建築協定を結ぶには

- [公開日:2025年3月27日]

- [更新日:2025年3月27日]

- ページ番号:24241

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ページ内目次

0.建築協定の種類

建築協定は締結のきっかけによって次の4つに分類されます。

新規開発地区

この地区は民間ディベロッパーにより開発された地区で、ディベロッパーが建築協定の認可を受け、建築協定付で宅地販売を行うものです。

従って、住民は協定地区であることを前提に宅地を購入し、入居することになります。

土地所有者となるディベロッパーが1者の場合、「一人協定」と呼ばれます。

また、土地所有者となるディベロッパーが2者以上の場合、「一人的協定」と呼ばれます。

区画整理地区

この地区の建築協定は区画整理事業の計画人口を担保するとともに建築の形態等の制限を設けることにより、道路、公園等の基盤整備と一体的、総合的なまちづくりを進めることを目的とします。協定は区画整理組合等により事業完了前に締結されます。

既成住宅地の住民発意地区

これは既成の住宅地で住民が自主的に協定を結んだ地区です。この地区の多くは、マンション建設反対の運動など地域の環境を守る活動から始まり、建築協定締結の運びとなったものです。締結までの合意形成には時間も労力もかかりますが、住民の協定に対する意識は高いものとなります。

協定期限切れ更新地区

これは前記3つの地区で協定の有効期間が満了し、再度住民の合意に基づき、新たに協定を更新するものです。協定の区域、内容、期限については、住民の意見、時代の変化などを考慮し、再検討して決めます。

なお、それぞれの申請方法は以下のフローチャートを参照してください。

1.組織づくりと内容の検討

協定制度を理解し組織づくりへ

協定制度を理解します

協定を結ぼうとする場合、協定制度について区域の住民の方々が十分理解していただくことが大切です。そのためには勉強会、説明会を開くことをお勧めします。住宅まちづくり課では、ご要望に応じて説明会を行っています。

アンケート調査

区域の住民の方々の街づくりや協定への意識を調べるために、アンケート調査を実施することもスムーズに協定を結ぶ上で重要です。住宅まちづくり課ではアンケートのひな形をお渡ししておりますので、ご相談ください。

地域活動から組織づくりへ

勉強会、説明会、アンケート調査をもとに、住みよい街づくりのための話合いを重ねていただくと、住民の方々の意向が集約され、同時に協定締結を推進する組織も出来上がると思います。

建築協定の内容の検討

住民の方々の意向が集約され、組織づくりが完了すると、次に協定の内容を決めます。

「協定の区域」「建築物の制限」「有効期間」の3点がポイントとなります。

協定区域

協定の目的を考えると、ある程度まとまった規模の区域でないと効果が期待できません。また区域の人々が自ら協定を守り、運営をしていくという意識が一団となれる範囲を設定することも重要です。例えば、地形的条件としては道路、公園などで、また自治会や町内会などの組織単位を境界とすることなどが考えられます。

建築協定隣接地の制度について

建築協定区域に隣接する区域において、建築協定認可後に建築協定区域となることを希望する区域を設けることができます。建築協定区域外の土地所有者等の、建築協定参加はこの協定の元からの締結者の合意が前提となります。そこで、建築協定を締結する際に、希望する土地の所有者などが簡単な手続きで協定に参加することを許容する区域を予め定めておくものです。ただし、加入の意思表示があるまでは、その協定の効力が及ぶことはありません。

建築物の制限

建築協定では、区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備などについての制限を定めることができます。

協定が成立するためには、区域住民の方々の全員の合意が必要ですから、区域の実情に応じて本当に必要な制限を十分検討し、選択していただくことが重要です。

既成の住宅地では、たとえひとつのことでも協定できるとよりよい街づくりにつながります。

| 項目 | 具体的な内容(例) |

|---|---|

| 敷地 | 敷地の最低面積、分割禁止、地盤面の変更禁止など |

| 位置 | 道路境界線等からの後退距離など |

| 構造 | 耐火建築物に限るなど |

| 用途 | 一戸建て専用住宅に限るなど |

| 形態 | 最高高さ・軒高、建ぺい率、容積率の制限など |

| 意匠 | 屋根の形状、色彩、緑化など |

| 建築設備 | 無線用アンテナの設置禁止など |

有効期間の設定について

新規に開発された住宅地においては建物が建ち並び、街の骨格・景観がほぼ形成されるまでの期間、既成住宅地においては、一定件数の建替や増改築の発生が見込み得る期間ということを一つの目安として考えられます。また社会情勢の変化にも対応できるよう考慮しておく必要もあるでしょう。

これらを考えると、無期限とはしないで一定の期限が来た時点で再度建築協定の内容および継続について区域の方々で話し合っていただくことが好ましく、またそのことによって意識の向上をはかっていただくことは運営上からも意義があると思います。

なお、有効期間を設定する際、枚方市では1回の自動更新を設定することが可能です。(たとえば有効期間を20年間、自動更新を10年間とした場合、20年間の有効期間満了の6か月前までに土地の所有者等から廃止の申し立てがなければ建築協定が自動的に更新され、そこから更に10年間有効となります。)

2.合意形成から協定の成立まで

2-1.建築協定書の作成

建築協定の内容が決まると、協定書を作成し、合意を得る作業を行います。

協定書のモデル例は以下のPDFファイルをご参照ください。

添付ファイル

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

2-2.合意形成

原則として区域内の土地所有者等の全員の合意が必要です。

なお、借地権の場合は、原則として借地権者と土地所有者の双方の合意が必要です。

合意が得られれば、代表者が市長に建築協定の認可申請をします。

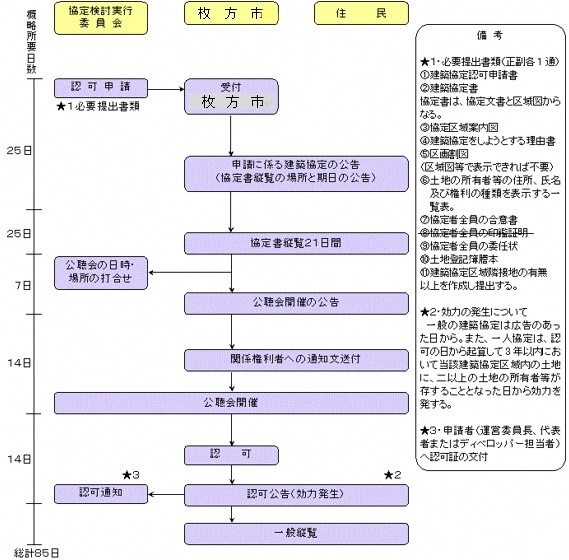

2-3.認可申請から認可公告まで

1.認可申請書(協定書)の提出・受理(協定者から市へ)

↓

2.協定書の公告・縦覧(21日間:協定者・市役所・一般市民による)

↓

3.公聴会(協定者・市役所・一般市民による)

↓

4.市長の認可・認可公告(協定者への通知)

様式

建築協定認可申請書

建築協定認可申請書その他必要書類についてはお問い合わせください。

2-4.協定の成立

市長の認可により建築協定が成立し、認可公告の日から効力が発生します。(ただし、一人協定の場合は認可の日から3年以内に土地の所有者等が2人以上となった時から効力が発生します。)

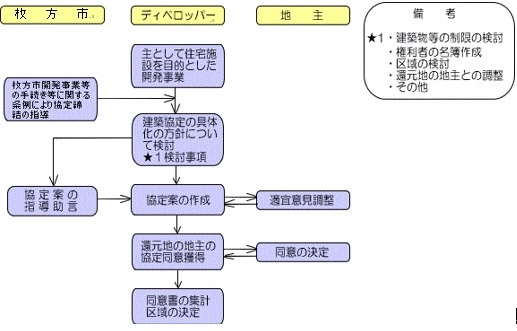

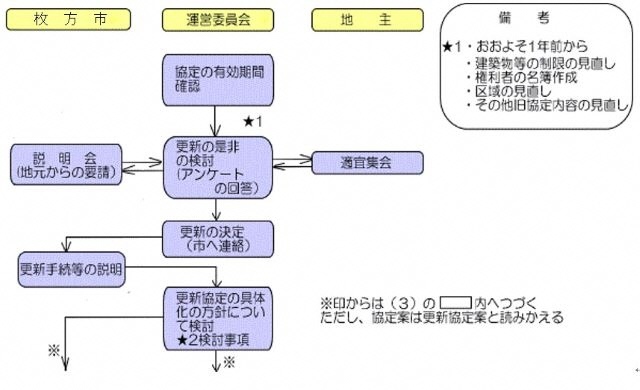

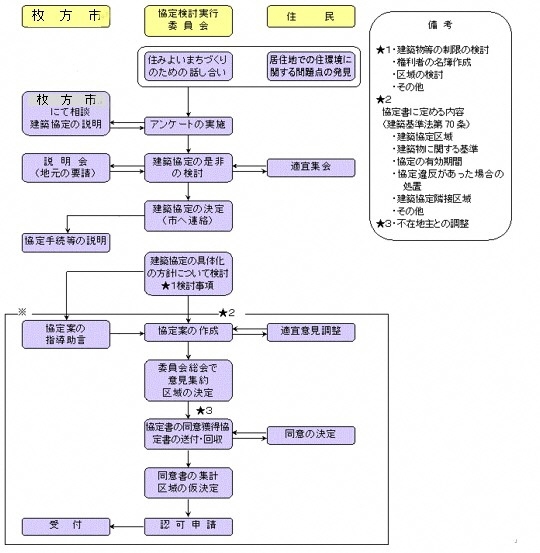

3.参考フロー図

フロー図(1)認可申請まで

1.新規開発地区の手続き

- 住宅まちづくり課は、枚方市開発事業等の手続き等に関する条例により、ディベロッパーに協定締結の指導を行う(ディベロッパーとは、主として住宅施設を目的とした開発事業を行っているものとする)

- ディベロッパーは、建築協定の具体化の方針について検討

・検討事項・・・建築物等の制限の検討、権利者の名簿作成、区域の検討、還元地の地主との調整、その他 - 住宅まちづくり課は、ディベロッパーに対して協定案の指導助言を行う

- ディベロッパーによる協定案の作成(地主と適宜意見調整を行う)

- ディベロッパーは、還元地の地主の協定同意を獲得する(地主と同意の決定)

- 同意書の集計と区域の決定

2.協定期限切れ更新地区の手続き

3.既成住宅地区の新規の手続き

フロー図(2)認可申請から認可公告までの流れ

4.協定が成立したあとは

運営について

運営委員会を設置してください

協定認可公告後早くに、協定書に基づく運営委員会の設置をして運営にあたっていただくことになります。運営委員会は、協定の解釈および協定違反についての対応などにおいて欠かせないものです。

看板の設置

認可された地区が外部の人にもわかるように、地区を明示した看板の設置をお勧めします。

効力の継承

協定区域内の土地が転売されたり、権利者の移動があっても建築協定の制度はそのまま継承され、新しく権利者となった人にも効力がおよびます。

建築協定地区内で建築する場合は

建築協定地区内で家を建てたり、増改築をする場合、その計画が建築協定内容にあてはまっていることが大切です。着工したり、でき上がってからのトラブルがないように、あらかじめ運営委員会から建築内容について承認を得たうえで、建築確認申請の事前協議書を市役所の開発調整課へ提出してください。

【流れ】

プランづくり(建築協定の内容を守ったもの) → 承認願等の提出 → 運営委員会の承認 → 建築確認申請の事前協議

手続きについて

変更、廃止をする場合

- 協定の内容を変更する場合は、協定合意者の全員の合意が必要です。(※協定から脱退する場合も含みます。)

- 協定を廃止する場合は、過半数の合意が必要です。

様式

建築協定変更認可申請書

建築協定変更認可申請書その他必要書類についてはお問い合わせください。

建築協定廃止認可申請書

建築協定廃止認可申請書その他必要書類についてはお問い合わせください。

隣接地から協定に加入する場合

隣接地に設定された土地の所有者等は、市に加入通知書を提出することでいつでも協定に加入することができます。

様式

建築協定加入通知書

建築協定加入通知書その他必要書類についてはお問い合わせください。

協定の効力が発生したとき(一人協定)

このため、土地の所有者等が2人以上になった際には、市に効力発生通知書を提出してください。

様式

一人協定効力発生通知書

一人協定効力発生通知書その他必要書類についてはお問い合わせください。

電子手続きで提出することも可能です。

枚方市電子申請サービス「一人協定効力発生通知(別ウインドウで開く)」

5.必要経費の助成制度(建築協定締結補助金)

枚方市では、既成市街地において建築協定の締結を推進されてきた組織(自治会等)に対して、協定が成立し認可を受けた場合に助成を行っています。詳細は、住宅まちづくり課までお問い合わせください。

- 対象経費:印刷費、郵送費、看板製作費など

- 補助額:上限125,000円/件

- 補助率:2分の1

手続きの流れ・必要書類等

【様式】建築協定締結補助金交付申請

(様式第1号)補助金交付申請書

(様式第1号)補助金交付申請書 (様式第2号)事業計画書

(様式第2号)事業計画書 (様式第3号)予算書

(様式第3号)予算書その他必要書類についてはお問い合わせください。

【様式】建築協定締結補助金事業完了報告

(様式第5号)事業完了報告書

(様式第5号)事業完了報告書 (様式第6号)決算書

(様式第6号)決算書その他必要書類についてはお問い合わせください。

【様式】建築協定締結補助金交付請求

(様式第8号)補助金交付請求書

(様式第8号)補助金交付請求書 (様式第9号)口座振込依頼書

(様式第9号)口座振込依頼書その他必要書類についてはお問い合わせください。

電子手続きで提出することも可能です。

(※建築協定締結補助金交付請求は除く)

・枚方市電子申請サービス「建築協定締結補助金交付申請(別ウインドウで開く)」

・枚方市電子申請サービス「建築協定補助金事業完了報告(別ウインドウで開く)」

6.よくある質問(Q&A)

(1)協定成立まで

土地を共有している場合、建築協定を結ぶためには共有者全員の合意が必要ですか?

原則として、共有している土地所有者全員の合意が必要です。

建築協定で、建築基準法が定めている基準を緩和することができますか?

法に定める基準は、建築物に関する最低の基準であり誰もが守らねばならないものですから、たとえお互いに合意の上であっても協定でこれを緩和することはできません。

建築協定で青空駐車場を禁止したり、空地の管理などについて規制することはできますか?

建築協定は建物に関する基準について定める制度であり、建物が建たない青空駐車場などを禁止したり空地の管理などを規制することはできません。

建築協定を結んでおくと、家や土地を売るとき、不利になりませんか?

建築協定付きの住宅地は、一般に良好な住環境をもとめる人達から喜ばれます。

(2)協定成立後

建築協定にあとから加入しようとする場合どんな手続きが必要ですか?

建築協定区域外の土地の所有者または借地権者が新たに協定に加入するためには、協定者全員の合意により再度認可申請をしなければなりません。ただし、隣接地に設定された土地についてはその土地の所有者等の合意のみで協定に加入することができます。

敷地の分割を禁止した場合、相続などをするための分筆はできますか?

相続などによる所有権移転のための分筆は可能ですが、分筆し所有権移転したそれぞれの土地に建物を建てることはできません。したがって分筆前の土地を一つの敷地として建物を建てることになります。

協定の有効期間中に脱退することができますか?

有効期間内は協定内容が有効に働きますので、一度協定に参加した以上、基本的に脱退はできません。

7.関連リンク(枚方市 住宅まちづくり課のページ)

お問い合わせ

枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)

電話: 072-841-1478

ファックス: 072-841-5101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ページ番号検索の使い方

ページ番号検索の使い方

ホーム

ホーム