居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度

- [公開日:2026年2月6日]

- [更新日:2026年2月6日]

- ページ番号:52628

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

1.制度概要

居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)とは

居住サポート住宅は、令和7年10月1日付けで施行された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進の法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)に基づき、援助実施者(居住支援法人等)と大家が連携して、高齢者や障害者などの配慮が必要な入居者に対し、安否確認・訪問等による見守り・福祉サービスへのつなぎを行う賃貸住宅です。

制度詳細は居住サポート住宅情報提供システム(別ウインドウで開く)(以下「システム」という。)のページをご覧ください。

入居対象者とサポートの基本的な考え方

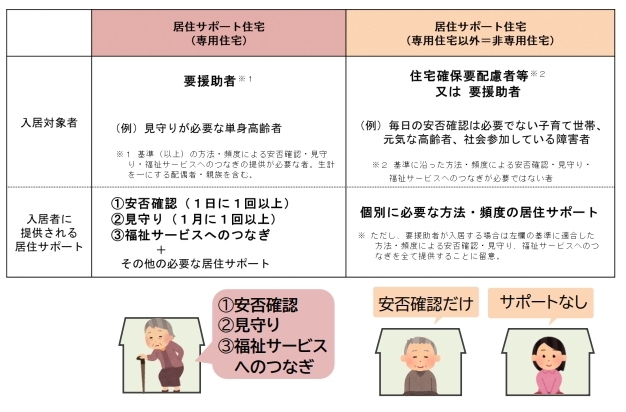

○ 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者(以下「要援助者」という。)に対しては、「居住安定援助(居住サポート)」のうち、「安否確認」「見守り」「福祉へのつなぎ」の3つ全てを、基準に適合した方法・頻度により提供します。

○ 要援助者として3つのサポートを受けるかについては、家族や知人等の身寄りの有無など、入居希望者を取り巻く状況等を踏まえ、孤独死や生活上のトラブル等のリスク等を考慮したうえで、基本的には大家から入居希望者に提案し、入居者との合意により判断されます。

用語の定義

- 居住サポート(居住安定援助):訪問その他の方法により住宅確保要配慮者の心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行うこと。

- 要配慮者:低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、その他住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者(詳しくはこちら(別ウインドウで開く))

- 要援助者:日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者。具体的には「安否確認」、「見守り」、「福祉サービスへのつなぎ」の3つの居住 サポートを必要とする要配慮者。

- 居住安定援助賃貸住宅事業:賃貸住宅に要援助者を入居させ、 居住サポートを行う事業。

- 居住安定援助計画:居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画。

- 専用住宅:入居者の資格を要援助者又は当該要援助者と同居するその配偶者等に限る居住サポート住宅。

- 援助実施者:居住安定援助を行う者。

- 認定事業者:居住安定計画の認定を受けた者(賃貸人及び援助実施者)。

- 共同居住型賃貸住宅:賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅(いわゆるシェアハウス)。

2.居住サポート住宅をお探しの方へ

居住サポート住宅を探す

- システム(別ウインドウで開く)では、インターネット上で全国の居住サポート住宅を探すことができます。

3.居住サポート住宅を実施する方へ

3-1.認定基準

| 項目 | 基準 |

|---|---|

| 事業者・計画に関すること | ・事業者が欠格要件に該当しないこと。 ・入居を受け入れることとする住宅確保配慮者の範囲を定める場合にあっては、特定の者について入居を不当に制限するものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないこと、その他住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。 ・専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者又は同居するその配偶者等に限定)を1戸以上設けること。 |

| 居住サポート | 要援助者に居住安定援助を提供する場合、次のいずれにも適合する居住安定援助を提供するものであること。 【安否確認】 一日に一回以上、通信機器の設置その他の方法により、要入居者の無事を確認すること。 《方法例》 (1) 通信機器の設置等 ・住宅設備に係るセンサー類 :水道使用状況の検知、ドアの開閉の検知、人感センサー ・電力会社のスマートメーター:電気使用量の検知 ・IoT家電 :使用状況を検知する証明 など ※緊急通報装置、ペンダント、タブレットのように、入居者の発報によってのみ異常を検知する機器は、発報できない状況で異常が発生した場合(入居者が発報前に意識を失う等)を検知できないため、安否確認の機器に該当しません。 (2) 訪問等 ・電話 :定期的な電話 ・SNS :定期的かつ双方向のチャット等 ※1日1回以上の入居者及び認定事業者の双方向のチャットが必要 ・訪問 :対面での確認 など ※訪問等の実施者は原則、認定事業者とします。認定事業者が委託契約を締結し、安否確認の実施状況を速やかに把握できる体制になっている場合は、委託も可能とします。 【見守り】 一月に一回以上、要援助者への訪問その他の方法により、当該要援助者の心身及び生活の状況の把握を行うこと。 ※見守りの実施者は原則、認定事業者とします。認定事業者が委託契約を締結し、安否確認の実施状況を速やかに把握できる体制になっている場合は、委託も可能とします。 ※電話、SNS及び入居者が援助実施者の事務所等に来訪することによる方法は、生活状況の変化(ごみ屋敷になっている等)が把握できないため不可とします。 ※訪問等の実施者に職種・資格要件はありませんが、心身・生活状況の変化を確認できるよう、同一者による見守り、又は実施者が変わっても同様の内容を確認可能な体制とすることとします。 【福祉サービスへのつなぎ】 入居者の心身・生活の状況の変化に応じて、必要な福祉サービスを受けられるよう、認定事業者がつなぎ先の連絡先を提供し、入居者がつなぎ先に相談したことを確認すること 。 ※事業者は入居者の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体の担当部署や相談機関)・民間事業者等の一覧である「つなぎ先リスト」を提出することが必要です。 ※つなぎ先リストには、主たる課題ごとに1つ以上公的機関を記載することとします。 →主たるつなぎ先リスト例はこちら(別ウインドウで開く)(健康福祉総合相談課のページ) ※つなぎ先リストに民間事業者を記載するには、連携を確認する同意書等の添付が必要です。つないだ結果、入居者が福祉サービスを利用したかどうかの確認は、「見守り」等で随時実施します。 要援助者以外の認定住宅入居者に居住安定援助を提供する場合、当該認定住宅入居者の心身の状況、希望その他の事情を踏まえ、必要に応じて、上記に掲げる居住安定援助に準ずるものを提供するものであること。 |

| 規模 | 【新築住宅】 ・各住戸の床面積が25平方メートル以上であること ・共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各住居部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること 【既存住宅】 ・各住戸の床面積が18平方メートル以上であること ・共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各住居部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、13平方メートル以上であること |

| 構造及び設備 | ・消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。 ・耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。 ・認定の申請時に居住安定援助賃貸住宅が耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該居住安定援助賃貸住宅の耐震改修の工事を行うことができない特別の事情がある場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。 ・各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。 ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は 浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。 |

| 賃貸条件 | ・家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。 |

| その他 | ・「国が定める基本方針(別ウインドウで開く)」(概要はこちら(別ウインドウで開く))及び「大阪府賃貸住宅供給促進計画(別ウインドウで開く)」に照らして適切なものであること。 |

- 居住サポート住宅の基準・運用についてはこちら(別ウインドウで開く)(国土交通省・厚生労働省資料より)

注意事項

- 居住サポート住宅のうち、入居者の資格を高齢者のみに限るものについては、一定のサービスを提供する場合に老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホームに該当する場合があります。該当する住宅は、届出等の手続きが必要となりますので、福祉指導監査課(問い合わせ先下記参照)までご相談ください。

- 入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や有料老人ホーム等の他の用途に変更して居住サポート住宅に登録しようとする場合には、建築確認申請の手続きが必要になることがありますので、審査指導課までご相談ください。

- 居住サポート住宅のうち、避難が困難な障がい者又は高齢者等を入居させ、一定のサービスを提供する住宅は、消防法上の用途は「社会福祉施設等」となり、新たに当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備など消防用設備等の設置が必要になるほか、各種届出が必要となることがありますので、消防署までご相談ください。

(※ 事前に相談がなく、消防用設備等が未設置等のまま建物の使用を開始されますと、「枚方寝屋川消防組合火災予防条例」に基づき消防法違反対象物として、公表される場合があります。)

4.新規認定手続き

4-1.認定の流れ

(1) 事業者のアカウント登録

- システムから、事業者アカウントを登録してください。

※詳細は、システムのホームページ内、新規登録申請方法について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(2) 電子申請

- システムから、居住サポート住宅の認定申請書等を作成し、電子申請を行ってください。(申請者がシステムで情報確定を行うと認定申請書が作成され、電子申請が完了します。)

- 「居住安定援助の内容の概要図」の添付が必要です。下記添付書類の記入例を参照して作成し、システム上で添付してください。(任意様式)

- 情報確定後、枚方市に自動的に通知され、審査が開始されます。

(3)枚方市の審査

- 審査には、おおむね30日程度かかります。(申請の補正にかかる日数は含みません。)

- 申請内容に修正事項等がある場合、システムより申請が差し戻されますので、その際はご対応をお願いします。

(4)承認・住宅情報公開

- 認定審査が完了しましたら、システムより登録通知書(データ)が発行されますので、大切に保管してください。

- 認定後、登録内容に変更が生じた際は変更申請または届出が必要ですので、住宅まちづくり課までご相談ください。

(参考)※記入例を参考に作成し、申請に添付してください。

5.認定後の手続き

5-1.変更手続き

| 別記様式第2号の項目 | 軽微な変更の内容 |

|---|---|

| 1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 | ・認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名 ・認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名 |

| 2.居住安定援助の内容及び提供の対価 | ・対価の減額 |

| 3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 | ・専用住宅の個数の増加 |

| 5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 | ・住宅の名称 |

| 7.居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項 | ・家賃、敷金及び共益費の概算額の減額 |

| 8.入居に関する問い合わせ先 | ・連絡先の変更 |

| その他 | ・認定主体が事業の実施に支障ないと認めるもの |

※別添及び添付書類のみの変更、その他別記様式第2号以外の変更の場合は、変更申請・届出不要です。

(例:専用住宅の位置/便所や台所、浴室等のリフォーム/安否確認を行う通信機器の位置の変更、交換 等)

5-2.地位の承継

- 認定事業者の地位を承継する場合は、地位承継の承認申請が必要です。手続きはこちら(別ウインドウで開く)から。

5-3.廃止手続き

認定事業を廃止するときは、事業の廃止の届出書が必要です。手続きはこちら(別ウインドウで開く)から。

5-4.目的外使用の手続き

一部の専用住宅を要援助者以外の者に賃貸する場合、目的外使用の承認申請が必要です。手続きはこちら(別ウインドウで開く)から。

※専用住宅の入居者を3か月以上確保できなかった場合に、申請可能です。

※専用住宅全てを目的外使用することはできません(専用住戸が1戸の場合は、目的外使用することはできません)。

※目的外使用する場合は、5年を上回らない期間を定めた定期建物賃貸借契約とする必要があります。

5-5.定期報告

認定住宅は毎年6月末までに、定期報告が必要です。手続きはこちら(別ウインドウで開く)から。

5-6.報告

認定住宅について報告を求めることがあります。その際は下記の報告書を提出してください。

手続きはこちら(別ウインドウで開く)から。

6.参考情報

6-1.リンク集

- 法制度の概要(別ウインドウで開く) (居住サポート住宅情報提供システムのページ)

6-2.各種支援事業等(事業者の方向け)

- 登録・認定家賃債務保証業者制度について(別ウインドウで開く)(国土交通省のページ)※下記添付参照。

- 改修費補助(別ウインドウで開く)(一般財団法人 住宅保証支援機構のページ)

- みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業(別ウインドウで開く)(国土交通省のページ)

- 賃貸住宅リフォーム融資(別ウインドウで開く)(独立行政法人 住宅金融支援機構のページ)

- 住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例 ※下記添付参照。手続きについては生活福祉課までお問い合わせください。

(参考)

7.問い合わせ先一覧

| 担当課 | 内容 | 問い合わせ先 |

|---|---|---|

| 住宅まちづくり課 | ・認定基準(住宅の規模、構造及び設備、設備機器を伴う居住サポートなど)に関すること | 枚方市役所 分館 2階 TEL: 072-841-1478 FAX: 072-841-5101 E-mail: jumachi@city.hirakata.osaka.jp |

| 健康福祉総合相談課 | ・認定基準(居住サポート、福祉サービスヘのつなぎ先(別ウインドウで開く)など)に関すること | 枚方市役所 別館 1階 TEL: 072-841-1401 FAX: 072-841-5711 E-mail: houkatsu@city.hirakata.osaka.jp |

| 福祉指導監査課 | ・有料老人ホームに関すること | 枚方市役所 本館 3階 TEL: 072-841-1468 FAX: 072-841-1322 Email: fshidou@city.hirakata.osaka.jp |

| 生活福祉課 | ・代理納付制度に関すること | 枚方市役所 別館 1階 TEL: 072-841-1452 FAX: 072-841-4123 E-mail: hogo@city.hirakata.osaka.jp |

お問い合わせ

枚方市役所 都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)

電話: 072-841-1478

ファックス: 072-841-5101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ページ番号検索の使い方

ページ番号検索の使い方

ホーム

ホーム