新型インフルエンザの基礎知識

- [公開日:2018年5月17日]

- [更新日:2021年8月17日]

- ページ番号:17827

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

このページでは下記の内容についてご説明します。

○新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違い

○インフルエンザの感染経路

○インフルエンザの症状及び治療法

○インフルエンザの感染予防策

○インフルエンザの感染拡大防止策

新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違い

A型のインフルエンザは、その原因となるインフルエンザウイルスが少しずつ変化しながら、毎年世界中のヒトの間で流行しています。これを季節性インフルエンザといいます。

時として、この変化が大きいインフルエンザウイルスが現れることがあります。多くの国民が免疫を獲得していないことから全国的に急速にまん延することによって、国民の健康と生命、生活に、場合によっては医療体制を含めた社会機能や経済活動にまで影響を及ぼす可能性があるものを新型インフルエンザと呼んでいます。

過去に、新型インフルエンザは、大正7(1918)年(スペインインフルエンザ)、昭和32(1957)年(アジアインフルエンザ)、昭和43(1968)年(香港インフルエンザ)、平成21(2009)年(インフルエンザ(H1N1)2009)に発生しました。

しかし、世界に流行が拡がり、多くの国民が新型インフルエンザに対して免疫を獲得するにつれ、このような新型インフルエンザも、季節的な流行を繰り返すようになります。平成21年に、わが国でも流行した新型インフルエンザ(H1N1)2009についても、平成23(2011)年4月からは、季節性インフルエンザとして取り扱われています。

次の新型インフルエンザウイルスがいつ出現するのか、誰にも予測することはできませんが、これまで出現した新型インフルエンザとは異なった性質を持つ可能性があります。

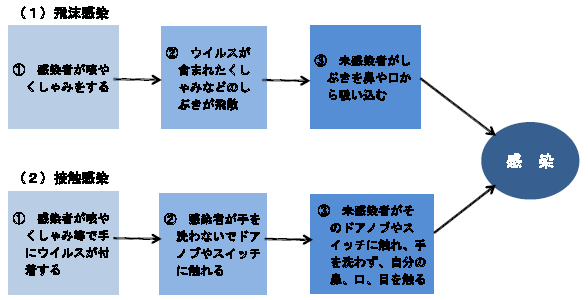

インフルエンザの感染経路

インフルエンザは、季節性、新型を問わず、飛沫感染、もしくは接触感染により人に感染します。

飛沫感染は、感染した人が咳やくしゃみをすることで飛んだ、しぶき(飛沫)に含まれるウイルスを、まだ感染していない人が口や鼻から吸い込んで、ウイルスが体内に入り込むことをいいます。

また、感染した人が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、ドアノブやスイッチ等触れると、その触れた場所にウイルスを含んだしぶき(飛沫)が付着することがあります。その場所にまだ感染していない人が手で触れ、さらにその手で自分の鼻、口、目を触ることにより、粘膜などを通じてウイルスが体内に入り感染します。これを接触感染といいます。

インフルエンザの症状及び治療法

(1)インフルエンザの症状

季節性インフルエンザに感染すると、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等全身の症状が突然現れます。併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。

小児では、まれに急性脳症を、高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴う等、重症化することがあります。

【重症化しやすい人】

・高齢者 ・小児 ・妊婦

・基礎疾患のある方(慢性閉塞性肺疾患、ぜんそく、慢性心疾患、糖尿病等)

| 項 目 | 季節性インフルエンザ | 新型インフルエンザ |

|---|---|---|

発病 | 急激 | 急激 |

症状 | 38℃以上の発熱 咳、くしゃみ等呼吸器症状 頭痛、関節痛、全身倦怠感等 | 未確定(発生後に確定) 発生したウイルスによって現れる 症状が異なる |

| 潜伏期間 | 2~5日 | 未確定(発生後に確定) |

| 人への感染性 | 普通の風邪より強い | 強い |

| 発生状況 | 流行性 免疫を持つ人がいる | 大流行(パンデミック) 免疫を持つ人がいない(少ない) |

| 重症化 | 通常高齢者のうち基礎疾患のある 方に多い | 発生したウイルスによって、重症化 しやすい世代が異なる場合がある |

| 致命率※ | 0.1%以下 | 未確定(発生後に確定) |

※新型インフルエンザではないが、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)が鳥から人に感染した場合は、肺炎等の重篤な症状を呈する場合が多い。

※致命率=一定期間における死亡者数/一定期間における罹患者数×100

(2)インフルエンザの治療法

季節性インフルエンザの治療には、医療機関にて処方される抗インフルエンザ薬(商品名:タミフル、リレンザなど)の投与が中心となります。

ただし、抗インフルエンザ薬の効果はインフルエンザの症状が出始めてからの時間や病状により異なるため、使用する・しないは医師の判断となります。

抗インフルエンザ薬の服用を適切な時期(発症から48時間以内)に開始すると、発熱期間は通常1~2日間短縮され、ウイルス排出量も減少します。

しかし、症状が出てから2日(48時間)以降に服用を開始した場合、十分な効果は期待できません。効果的な使用のためには、用法、用量、期間(服用する日数、通常5日間)を守ることが重要です。

新型インフルエンザの場合、抗インフルエンザ薬の効果については不明ですが、通常は効果のあるものとして使用します。

インフルエンザの感染予防策

(1)外出後の手洗い等

流水・石けんによる手洗いは、手指など体についたインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフルエンザに限らず接触感染を感染経路とする感染症対策の基本です。

インフルエンザウイルスはアルコールによる消毒でも効果が高いことから、アルコール製剤による手指衛生も効果があります。

手の洗い方については、下記の大阪府のHPを参考にしてください。

【上手な手の洗い方】→こちら(別ウインドウで開く)

(2)流行前のワクチン接種

インフルエンザワクチンは、感染後に発病する可能性を低減させる効果と、インフルエンザにかかった場合の重症化防止に有効と報告されており、日本でもワクチン接種をする方が増加する傾向にあります。

(3)適度な湿度を保つ

空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。

特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。

(4)十分な休養とバランスのとれた栄養摂取

体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を、日ごろから心がけましょう。

(5)人混みや繁華街への外出を控える

インフルエンザの流行期には、特に高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、疲労気味、睡眠不足の方は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。

やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合には、ある程度の飛沫等を防ぐことができる不織布(ふしょくふ)製マスクを着用することは、一つの防御策と考えられますが、人混みに入る時間は極力短くしましょう。

※不織布製マスクとは

不織布とは「織っていない布」という意味。繊維あるいは糸等を織ったりせず、熱や化学的な作用によって接着させて布にしたもので、これを用いたマスクを不織布製マスクといいます。

インフルエンザの感染拡大防止策

(1)咳エチケット

インフルエンザの主な感染経路は、咳やくしゃみの際に口から飛ばされる小さな水滴(飛沫)による飛沫感染であることから、飛沫を浴びないようにすればインフルエンザに感染する機会は大きく減少します。

しかしながら、特に家族や学校のクラスメート等の親しい関係にあって、日常的に一緒にいる機会が多い者同士での飛沫感染を防ぐことは困難です。

また、インフルエンザウイルスに感染した場合、感染者全員が高熱や急性呼吸器症状など、同じ症状を呈してインフルエンザと診断されるわけではありません。

感染しても、全く症状のない不顕性感染例(症状が出ない場合)や、感冒様症状のみでインフルエンザウイルスに感染していることを本人も周囲も気が付かない軽症例も少なくありません。

したがって、インフルエンザの飛沫感染対策としては、以下の咳エチケットを普段から実行することが重要です。

(1)他の人に向けて、咳やくしゃみをしないようにしましょう。

(2)咳やくしゃみが出るときは、マスクを着用しましょう。

(3)手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時は、すぐに手を洗いましょう。

飛沫感染対策ではマスクは重要ですが、感染した人がマスクをする方が、感染を抑える効果は高いとされています。(2)インフルエンザにかかったときの対応

他人に感染させないことが重要であり、同居する家族、特に重症化しやすいご高齢の方や小児等とはなるべく接触しないよう心がけ、できるだけ家族と離れて療養しましょう。

また、以下の点について留意しましょう。

(1)感染予防のため、部屋の換気を心がけましょう。

(2)咳が出るときは感染した人がマスクを着用しましょう。

(3)他の人に感染させないため、発症した日の翌日から7日を経過するまで、または解熱した日の翌々日までのいずれか長い方が経過するまでは、人混みへの外出は控えるとともに、職場等は休みましょう。

(4)具合が悪ければ早めに医療機関を受診しましょう。

※新型インフルエンザの場合は、府内未発生期~府内発生早期までは、受診を受け付ける医療機関を限定して医療を提供することとしています。詳細は、P.13~15を参照してください。

(5)安静にして休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとりましょう。

(6)水分を十分に補給しましょう。

(7)感染した人に接触するとき、感染してない人は、念のためマスクを着用し、接触後は手を洗いましょう。お問い合わせ

枚方市役所 健康福祉部 健康福祉政策課

電話: 072-841-1369

ファックス: 072-841-2470

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ページ番号検索の使い方

ページ番号検索の使い方

ホーム

ホーム