建築工事の際の注意点

- [公開日:2012年2月1日]

- [更新日:2021年8月13日]

- ページ番号:2465

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

設計者と十分に話し合いましょう

建物を計画するにあたっては、間取りや配置などのいろいろな希望が湧いてきます。しかし一方で、予算や建築基準法その他の法律により制約を受ける場合がでてきます。「設計」とは、これらの制約の中で、建築主の希望をできるだけ計画に反映させて、具体化していく作業のことです。建築士は、このための専門的な知識や経験を持っています。建築士と納得のいくまで十分に話し合うことは、法律を理解し、満足のいく建物を建てるための第一歩です。

近隣への配慮を怠りなく

建物を建てることは、建築主一人だけの問題ではありません。工事中には、振動・騒音・ほこり・工事用水など近隣に迷惑をかけるものです。

設計者や施工者に任せてあるから関係ないといった態度は、近隣とのトラブルを招くことも考えられます。初めにこのようなトラブルが起こると、せっかくの新居も住みにくいものになってしまいます。建築計画上のトラブルもあります。

よく起きるトラブルの原因を紹介しましょう。

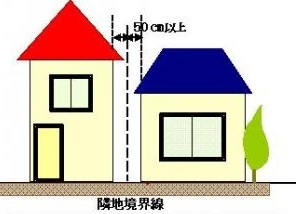

- 隣地と建物のアキが狭い

- 軒・ひさし・雨樋・門・扉などが隣地に出る

- 窓・換気扇が隣家の窓と直面する

いずれも、事前によく話し合うことにより、未然に解決できることがほとんどです。トラブルが起きないように、設計者や施工者と同行して、事前に近隣へ説明やあいさつをしておくなどの配慮が望まれます。

民法では、原則として建物を隣地境界線から50cm以上離して建てるよう定めています。

建築確認から検査まで

(1)建築確認・検査の手続きの流れ

住宅を建てようとする場合には、建築基準法で定められたいろいろな手続きが必要です。細かい内容については、専門家に任せることになりますが、建築主も基本的なことについては、しっかり理解しておく必要があります。

| 順番 | 手続き | 内容 | 交付書類 |

|---|---|---|---|

| 1 | 事前協議・各種許可等申請 | 関係法令や条例・要綱等について事前に協議をします。 敷地の条件等によって、建築確認申請の前に、許可申請が必要になる事があります。例えば都市計画公園・道路に敷地がかかっている場合などです。 | 許可証等が交付 |

| 2 | 建築確認申請 | 建築主の名前で申請します。 建築主は、設計者・工事監理者・工事施工者・などを決めます。 | 確認済証が交付 |

| 3 | 計画変更確認申請 | 国土交通省令で定める「軽微な変更」以外の変更は、新たに計画変更の建築確認申請が必要です。 | 確認済証が交付 |

| 4 | 中間検査申請 | 指定されている「特定工程」に達したとき、中間検査が必要です。 | 中間検査合格証が必要 |

| 5 | 完了検査申請 | 工事が完了したら、建築主は4日以内に完了検査の申請をしなければなりません。 | 検査済証が交付 |

(2)建築確認申請について

建物を建てる場合は、工事着手前に枚方市建築主事または指定確認検査機関に「建築確認申請」を行い、建物の計画が建築基準法などの関係規定に適合しているという「確認済証」の交付をうけなければなりません。

「建築確認申請」の申請者は、建築主です。手続きそのものについては、通常は建築士事務所や事務所登録をした建築会社が行いますが、申請書の記載内容などは必ず確認し、分からない点については説明を受けるような心構えが必要です。

「建築確認申請書」の様式第二面には、建築主・代理者・設計者・建築設備について意見を聞いたもの・工事監理者・工事施工者の名前を書く欄があります。

設計や工事監理は、建物の用途や規模に応じて建築士法による有資格者(1級建築士・2級建築士・木造建築士)でなければすることができません。

| 建物の規模 | 必要資格 |

|---|---|

| 2階建てまでの木造で延べ面積が50平方メートル以上で300平方メートル以内の住宅 | 1級・2級木造建築士 |

| 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30平方メートルを超え300平方メートル以内の住宅 階数が3以上の住宅 | 1級・2級建築士 |

| 高さ13メートルまたは軒の高さが9メートルを超える住宅 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300平方メートルを超える住宅 | 1級建築士 |

(3)設計変更について

確認済証の交付を受けてから何らかの事情で設計変更をする場合「計画変更の建築確認」をしなければなりません。国土交通省令で定める軽微な変更以外はすべて必要になり、申請ごとに変更部分に応じた申請料がかかります。プラン作りの段階で内容をじっくり確かめておき、確認後にはできるだけ変更がないようにしましょう。

(4)工事監理者について

枚方市では建築確認申請時に、工事監理者選任届の提出をお願いしています。

近年、施工不良などが原因で生じる欠陥住宅に関するトラブルが、大きな社会問題となっています。せっかく苦労して手に入れた、人生の中でもっとも大きな買い物といえるマイホームに重大な欠陥があっては大変です。そこで、マイホームの工事全体について、建築士の資格を持った専門家がきちんとチェックすること、すなわち「工事監理者」の役割が重要なのです。

工事監理者は建築物に対する客観的なチェックを行なういわば“工事のお目付け役”です。

- 設計図書通りに工事が施工されているか。

- 目標の品質が守られているか。

- 変更があった場合の施工方法が妥当か。

- 関係法令に適合しているか。

などについて建築主に代わって確認を行い、建築主に報告します。工事監理者を施工者任せにしたり、建築主自ら工事監理者を選任したはずなのに誰かも知らないといったことにならないように、工事監理の重要性を理解した上で、実質的な工事監理者を選任することが大切です。「工事監理業務委託契約」を結んで、依頼する工事監理業務の内容を明らかにしておきましょう。

工事監理者の標準的な業務内容

- 設計意図を施工者に正確に伝えるための業務

- 施工図等を設計図書に照らして検討、承諾する業務

- 工事が設計図書どおりであることの確認をする業務

- 工事監理報告書・関係図書の建築主への提出

(5)工事着手について

確認済証が交付されると、工事に着手することができます。

信頼できる業者を選び、工事請負契約を書面で結びましょう。建築主が請負契約をして工事を発注すると、施工者は見積書に基づき実行予算をたてます。そして、工期に合わせて工程表を作り、設計図に基づき施工図を作成し、必要な材料の入手や加工の準備を行い、各種の工事に要する専門職人や下請け業者の手配をします。工事が始まると、工程に合わせて材料その他の資材を現地に搬入し、各種の職人に対して必要な指示や監督をして、工事が計画どおりに施工されているかどうか管理します。

適正な施工がされるためには、施工者がきちんと工程表や施工図を作成し、現場管理をすることが必要です。

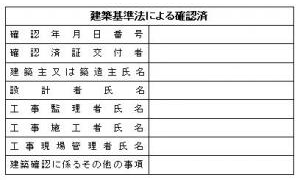

工事に着手するとき、工事現場の見やすい場所に、必ず「建築基準法による確認済」の表示板を掲げなければなりません。

建築主の方は工事現場に表示板が掲げられているかを確認してください。

工事の着工後には、要所要所を自分の目で確かめましょう。

「確認表示」看板の例

(6)中間検査について

枚方市では、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造またはこれらの構造が混合した構造で、次の1.または2.のいずれかに該当するものについて「中間検査」を行う工程を特定工程として指定しています(詳しくは告示参照)。

- 住宅(兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎および下宿含む。)の用途に供する建築物で、確認の申請部分について床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

- 1.の用途以外の用途に供する建築物で、確認の申請部分について、床面積の合計が300平方メートルを超えるものまたは地階を除く階数が3以上のもの

特定工程には「基礎工事に関する特定工程」と「建方工事に関する特定工程」があり、以下についていずれか一つに該当する建築物の場合は、「基礎工事に関する特定工程」と「建方工事に関する特定工程」の2工程を、いずれにも該当しないと建築物の場合においては、「建方工事に関する特定工程」の1工程を指定しています。

木造

- 延べ面積が500平方メートルを超えるもの

- 階数が3以上のもの

- 高さ13メートルまたは軒高9メートルを超えるもの

木造以外

- 延べ面積が200平方メートルを超えるもの

- 階数が2以上のもの

特定工程の段階で建築物が法令の基準に適合しているかどうかについて、枚方市建築主事または指定確認検査機関の担当者が工事監理者立会いの下で、工事監理者が作成する工事監理報告書をベースにして中間検査を実施します。特定工程に達した時は、必ず「中間検査申請」をして検査を受けてください。

建方時の検査では、主に、建物の大きさ・高さ・基礎・土台・柱・梁・筋かい等の建物の骨組みや金物等が設計図書どおりかどうかチェックします。完成してからでは見えない部分の不良箇所もこの中間検査で発見・改善することができます。中間検査に合格しなければその先の工事に着手できません。

「中間検査合格証」が交付されているか確認しましょう。

(7)完了検査について

完成に当たってはまず建築主自身で、請負契約書どおりに施工されているかどうかを十分に確認してください。また建物が完成して4日以内に、枚方市建築主事または指定確認検査機関に「完了検査申請」をしてください。

建築基準法に基づいて行う「検査」は、その住宅や敷地が建築基準法をはじめとする関連規定(建物の規模や用途など)に適合しているかどうかを確認するもので、仕上がりの品質などを検査するものではありません。建築会社の行なう、建築主立会いの「上棟検査」や「竣工検査」とは同じ検査でも内容が違うことを認識しておきましょう。適合していれば、「検査済証」を交付します。

完成した住まいには確認済証、中間検査合格証、検査済証が交付されています。これらは建物の登記や融資を受ける場合、又将来建築物を売買したり増改築する場合などに必要な書類となることがあります。なくすことのないよう大切に保管してください。

ページ番号検索の使い方

ページ番号検索の使い方

ホーム

ホーム