公共・公益施設における雨水流出抑制施設設置参考資料

- [公開日:2022年1月11日]

- [更新日:2022年1月11日]

- ページ番号:550

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

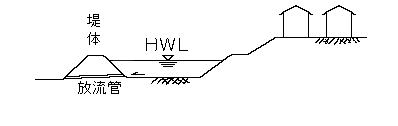

図-1 貯留型施設の構造型式

ダム式(堤高15m未満)

- 主として丘陵地で谷部をアースフィルダムあるいはコンクリートダムによりせき止め、雨水を貯留する型式。

堀込式

- 主として平坦地を堀込んで雨水を一時貯留する型式であり、計画高水位が周辺地盤高とほぼ同じになる。

地下式

- 地下貯留槽、埋設管等に一時雨水を貯留し、流出抑制の機能をもたせたもの。

小堤・小堀込式

- 概ね1.0m未満の築堤あるいは堀込による貯留施設であり、公園、学校校庭、棟間等本来の利用目的を有する土地に設置する場合に採用される。

表-1 流出抑制施設の分類

雨水貯留型

- オフサイト型雨水貯留

多目的遊水地

治水緑地

遊水地

防災調整池

調整池型貯留施設

公園貯留施設

校庭貯留施設

多段式貯留施設

駐車場貯留施設 - オンサイト型雨水貯留

調整池型貯留施設

公園貯留施設

校庭貯留施設

多段式貯留施設

駐車場貯留施設

棟間貯留施設

ピロティ式貯留施設

地下式貯留施設

各戸貯留施設

雨水浸透型

- 浸透井

- 浸透地下トレンチ

- 浸透池

- 透水性舗装

- 浸透溝

- 浸透桝

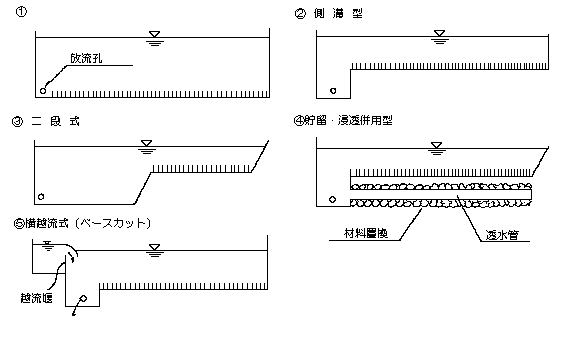

図-2 排水方式

表-2 許容放流量(単位:立方メートル/s/ha)

- 楠葉排水区 0.069

- 穂谷川排水区 0.044

- 香里排水区 0.097

- 犬田川排水区 0.089

- 鎮守川排水区 0.084

- 野々田川排水区 0.073

- 北谷川排水区 0.125

- 安居川排水区 0.142

- 車谷川排水区 0.123

- 津田排水区 0.104

- 藤本川排水区 0.075

- 新安居川排水区 0.037

- 八田川排水区 0.138

- 小川排水区 0.073

- 黒田川排水区 0.061

- サダ排水区 0.062

- 長尾排水区 0.091

- 申田川排水区 0.091

- 溝谷川排水区 0.086

- 深谷排水区 0.105

- 前田川排水区 0.070

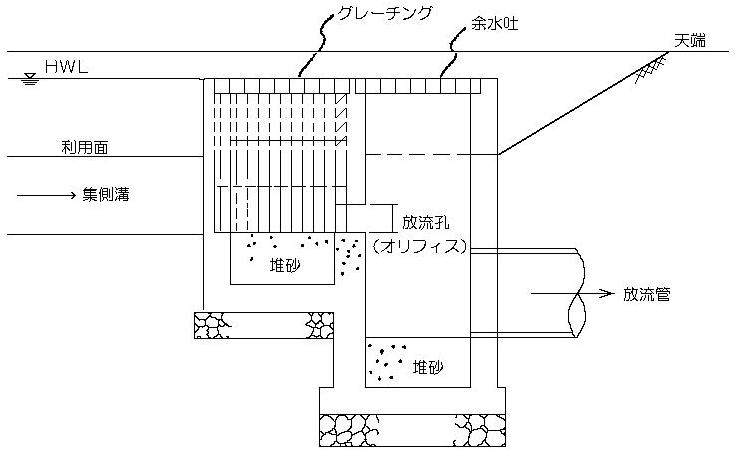

図-3 放流施設構造図

図-4 構造型式の分類

雨水貯留施設

- 地表面貯留(浅い掘り込み・小堤)

- 地下貯留

表-3 貯留限界水深

集合住宅

- 貯留場所

棟間緑地・貯留限界水深0.3メートル

駐車場

- 貯留場所

駐車ます・貯留限界水深0.1メートル

小学校

- 貯留場所

屋外運動場・貯留限界水深0.2メートル

中学校

- 貯留場所

屋外運動場・貯留限界水深0.3メートル

児童公園

- 貯留場所

築山等を除く広場・貯留限界水深0.2メートル

近隣・地区公園

- 貯留場所

運動施設用地広場等・貯留限界水深0.3メートル

(注:安全対策を考慮し、貯留水深を0.5mとする場合もある)

図-5 小堤・小堀込式貯留施設の類型化

図-6 貯留部周囲堤の概念

小堀込式

盛土小堤

図-7 周囲堤としてのコンクリート壁と石積の構造例

(L型ウォール)

(逆T型ウォール)

(化粧石積)

図-8 堀込式貯留施設の地下水対策の例

(防水シートを使用しないで鉄筋コンクリートで防水する案もある。)

図-9 構造型式の分類

浸透施設-浸透型

- 浸透法(浸透トレンチ、浸透側溝、浸透桝、浸透池、透水性舗装)

- 井戸法(乾式井、湿式井)

図-10

図-11 泥だまり(浸透桝)を手前に設置した場合

表-4 浸透施設の構造

浸透桝

- 浸透桝は、底歩をモルタルなどで密封せず、底面部を砂、砕石の煩に充填した構造である。

- 桝の上部構造は、その集水目的に応じて、宅地桝、U結桝、街渠桝等の通常の側塊および桝蓋を使用する。

浸透トレンチ

浸透トレンチは、主として建物廻り緑地、広場等で浸透桝と組み合わせて設置し、構造は原則として下記による。

- トレンチは、幅W=600ミリ、深さ600ミリ~700ミリを標準とする。

- トレンチ内には、接続された桝からの流入水を均一に分散させるため、充填された砕石中に透水管を布設する。その透水管は、径100ミリ~200ミリを標準とする。

- 砕石上面には透水シートを敷き普通土で埋める。

浸透側溝

浸透側溝の構造は、原則として下記による。

- 側溝の底面に敷砂を厚さ10センチメートル、砕石を10~30センチメートル充填した構造とする。なお、側溝の側面に巻厚10センチメートルの砕石を施す。

- 側溝は、透水性のものを使用し、その幅は、所要の浸透量、貯留量によって決め150~450ミリを標準とする。

- 側溝に段差が生じる場合、または末端の接続桝には、その手前に越流堰を設ける。

- 側溝は蓋掛けを原則とする。

透水性舗装

透水性舗装は、原則として下記による。

- 透水性舗装は、歩道および自動車の少ないアプローチ、駐車場に用いるものとする。

- 表層、路盤の空隙は設計貯留量とすることができる。

表-5 目詰りを考慮した空隙率

- 砂 空隙率25%

- クラシャーラン路盤 空隙率10%

- 透水性アスファルト 空隙率10%

- 透水性コンクリート 空隙率25%

ページ番号検索の使い方

ページ番号検索の使い方

ホーム

ホーム